相关内容推荐

“数字语言”,一位自闭症作家与世界的关联

-

桑齐

2017年09月07日 16:00 3762.0

文:丹尼尔·塔米特

作者从小患有自闭症,却精通10种语言,他认为文学作品其实是翻译的艺术,是一种浓缩和筛选,是将作者的思想世界重新组合成文字的行为。

一直以来,我都生活在英语环境当中:我的父母都说英语,从小学校里教我的也是英语,但我对这门语言却从来没有归属感。在自我意识的控制下,我学会了自己的母语,我时常因此而感到困惑,它让使用英语的妈妈在我眼里成了外国人,而她所使用的唯一语言也成了我的第二语言。所以从小时候开始,我的思维中就存在着一块翻译区域,不停地运转。

在这块思维区域当中,我将语言体系进行转换,以我的方式寻找并理解对应单词的意义,然后就像玩拼图一样,将这些转换过后的单词碎片重新拼凑成一句完整的话。那个时候,我还没有被诊断出患有高功能自闭症(high-functioning autism),也不知道是因为这种病症导致我无法将人与语言关联起来,所以当时的我不得不倾尽所能去了解这个世界。但事实证明,我做得并不好,因为这是一个语言构建而成的世界。

在我的脑海中,每个数字都有一个形状,包括它的颜色和纹理,以及它的运动轨迹(科学家将这种神经学现象称之为联觉),而每一个形状都有其对应的意义。数字对于我来说,就像是一种象形文字。例如,“89”在我脑海里对应的是深蓝色,是风暴来临前的天空所具有的那种颜色,它还具有珠串似的纹理,伴有一种颤动的、旋转的、向下的运动轨迹。在我思维的翻译区域中,“89”这个数字对应的就是“雪”,或者更广义地说,就是我所理解的“冬天”。

我记得,七岁那年的冬天,我在卧室看到窗外雪花飘落,那是我第一次看到下雪。洁白的雪花纷繁落下,地上的积雪有好几英寸厚,把房子周围的灰色混泥土都变成了纯洁无瑕的乳白色苔原。当时,我兴奋地对父母说道:“雪”!但我脑子里想到的是:“89”。这样的关联让我联想到另一个数字:“979”。

“979”的形状与我从卧室窗外看到的景象类似,只不过那种光芒和美丽都要放大11倍,也就是11个“89”场景的叠加。这样的场景让我深受触动。因为作为家中的长子,我就出生在1979年1月一个天寒地冻、风雪交加的日子。这种巧合并没有被我忽视。相反,我会在脑海中把它们关联起来。我眼中的一切,似乎显然都具有某种个人的意义。

突然之间,我的“特殊语言”与一个更为广阔的世界形成了对应。是否是从那一刻起,我第一次有了与人交流的冲动呢?在那之前,我从来都不觉得有必要向其他人敞开心扉,即便是我的父母,更别提那些学校里的孩子了。然而现在,我心里突然出现了一种感觉,那种感觉我既说不出是什么,也没有对应的数字可以表达(有一点像数字“6”的那种悲伤,但是却有不同)。

后来,我知道了这种感觉就是人们所说的孤独。因为我没有朋友。但是,那些小孩子与我非常疏远,我要怎样才能让他们能够理解我呢?我们说话的方式不同,思维方式也不一样。他们无法理解“89”和“979”这两个数字之间的关系,就好比是钻石和金刚石的关系。他们怎么可能会理解?而且在我的精神语言体系中,“11”和“49”是押韵的,但我该用什么词语才能准确解释这种押韵,让他们也能明白呢?学校里的孩子们都让我感到害怕。在操场上,他们朝我大吼大叫,嘲笑我,侮辱我,没有一个人理解我。而他们越是这样咆哮,越是嘲笑我、拿我开玩笑,我就越不敢接近他们,更别提尝试和他们交流了。再说,我都不知道对话该怎样进行。

于是,我放弃了交朋友的想法。不得不承认我还没有准备好。我又退回到自己的世界,回归到我数字语言的确定性当中。它给予我同样的理解,带给我同样的兴奋,通过它,我照样学会了阅读。这对于我来说是一种幸运,因为阅读于我,一开始并不容易。我的父母从来没有给我读过睡前故事,而且小时候我患有癫痫,医生开的抗癫痫药物使得我在课堂上昏昏欲睡,跟不上讲课的速度。我记得,当时总是被其他同学落在后面,我不得不努力高强度地集中注意力,才能赶上学习进度。

回到80年代中期,在那个年代,老师们会在烟草罐(我的罐子是深绿色和金色的)里面装一些长方形的小卡片,卡片上字迹清晰地写着新单词,然后让学生们带回家去学习。从那时候起,我就按照卡片上单词的形状和纹理,整理了一份单词表:“3”对应那些圆形字母偏多的单词,如gobble(狼吞虎咽), cupboard(碗橱), cabbage(卷心菜)等;“4”对应那些尖头字母偏多的单词,如jacket(夹克), wife(妻子), quick(快速的)等;而“5”则对应那些形状与之类似字母较多的单词,如kingdom(王国), shoemaker(鞋匠), surrounded(被包围的)等。

有一天,正在专心读书时,我偶然发现“棒棒糖”(lollipop)这个单词能够带给我一阵喜悦的情绪,而这个单词在我脑海中对应的是“1011ipop”。“1011”这个数字,能够被三整除,是一个从形状上看也非常恰当的整数。而从整体来看,“棒棒糖”这个单词是我读到过的最美妙的东西:一半是数字,一半是单词。

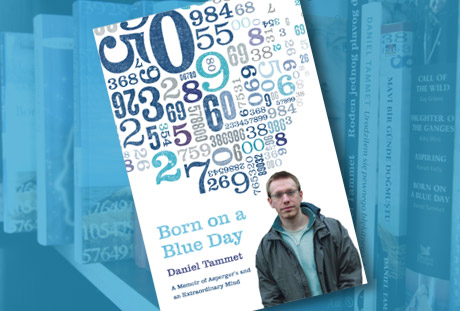

2005年,我创作了一本关于我成长经历的书《生于蓝色之日》(Born on a Blue Day)。那一年,我26岁,找到了感觉,却不够自信,文字也不够精炼,但通过这本书,我表达了自己的心声,找到了属于我自己的交流方式。《生于蓝色之日》出版之后,在国际范围内取得了成功,而我则开始了与全世界读者的对话。一些英国和美国的评论家认为这不过是又一本“残疾类型”的回忆录,讲述了一个“数字奇才”的故事;而德国、西班牙、巴西和日本等地的读者所看到的却不仅仅只是这些,他们还给我写信,催促我继续写作。

我将这种“数字语言”写在书里,将我想要表达的东西传递给那些遥远的读者们。不管它被翻译成什么语言,这些数字所代表的意义和关联,都能在他们的脑海中鲜活起来。我一生都在寻找自己的表达方式,解决语言交流方面的困扰。这对于我来说,似乎成了一种使命,而在读者们看来,亦是如此。

我写了一本书,并且出版了。但是,一个患有自闭症谱系(autistic spectrum)的年轻人是否还能创作其他作品,依然不得而知。自闭症写作的惯例并不存在(事实上,有些人认为,自闭症作家本身都是自相矛盾的)。我没有可参考的对象和素材(不过,后来我发现,我并不是特例。随便举两个例子,英国作家路易斯·卡罗尔和澳大利亚著名诗人、诺贝尔奖候选人莱斯·穆瑞,都和我是一样的情况),我只有我自己。

后来我遇到了杰罗姆,并且搬到了巴黎,在圣日尔曼代普雷(Saint-Germain-des-Prés)定居下来,与小酒馆和旧书商为伴。在遇到杰罗姆之前,我基本上已经放弃了文学。小说和我早就分道扬镳了。然而现在,我们的公寓里堆满了书(杰罗姆有很多书)。我们会一起坐在一张棕色的柚木桌子上,轮流朗读陀思妥耶夫斯的长篇小说《白痴》的法语译本。

在读英语小说时,我总会感到一种语言的异域性,但是通过法语来阅读一本俄罗斯作家的作品,我却不会有这种感觉。与之相反,我觉得像是在自己家里一样轻松自在。至少,我终于可以摆脱自我意识的束缚,单纯地为了学习新单词和发现新世界的乐趣而阅读。我可以为了读书而读书。

有些事情我也自然而然地找到了答案。

我惊讶地发现,所有文学作品其实都是一种翻译的艺术:是一种浓缩,一种筛选,一种将作者的思想世界重新组合成文字的行为。这种推论,让那些和我一样的新手作家们恢复了信心,只管放手去做。只要文字忠实于作者的思想世界,那么就可以避免拙劣的翻译腔。

我不只写了《生于蓝色之日》这一本书。之后我写的每一本书内容都不一样,包括关于大众神经科学的调查,以数学思想为灵感创作的散文集,把穆瑞的诗歌翻译、编译成法语等。每一次创作不同的内容,都打破了我原以为不可能做到的极限,让我意识到,我其实是可以做到的。在我写作的同时,我也会利用业余时间学习英国开放大学(Open University)设置的高等教育机构远程教学的课程。2016年,37岁的我顺利毕业,获得了人文学科一级学位。同年春天,我还在法国出版了我的第一部小说,我也慢慢的找到了人生的答案。

展开剩余内容